1.ニュートン力学 home

ニュートンは「万有引力」(プリンキア第3巻)の発見者として有名であるが、それと並んでプリンキピア第1巻にそれまでの運動の集大成となる「運動の法則」を記した。そしてこの二つを用いて地上で起きる自然現象と、天体の運動が全て同じ自然法則に従っていることを証明した。具体的には、例えばリンゴは地上に落ちてくるが、月は落ちてこない。そこから若き日のニュートンは月の周期を用いて重力加速度を導き出した。そしてこの事実は彼の万有引力という考え方に、おおいに確信を抱かせた。

2.物理(運動)の基本量における設定

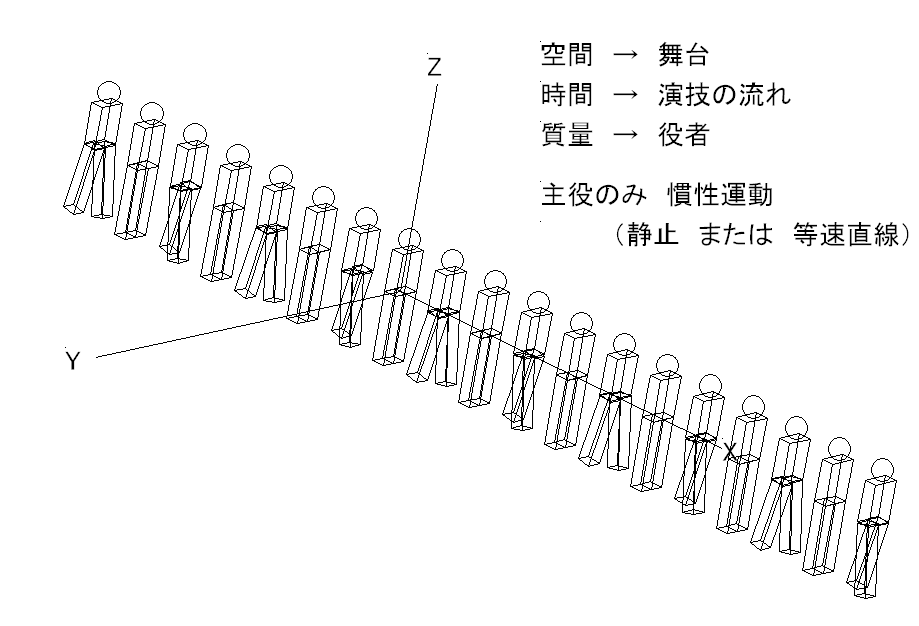

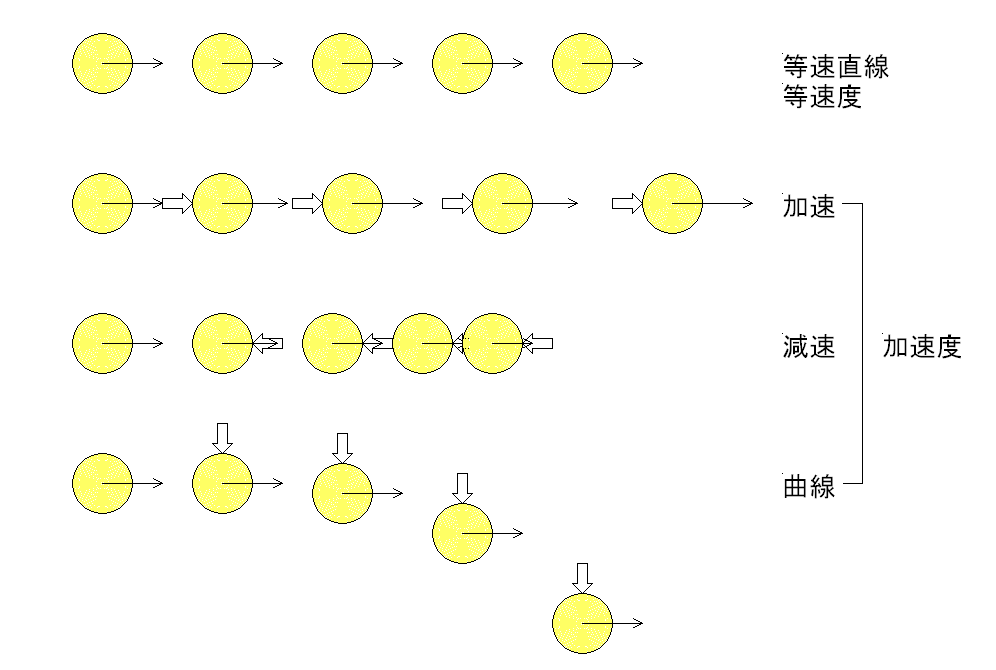

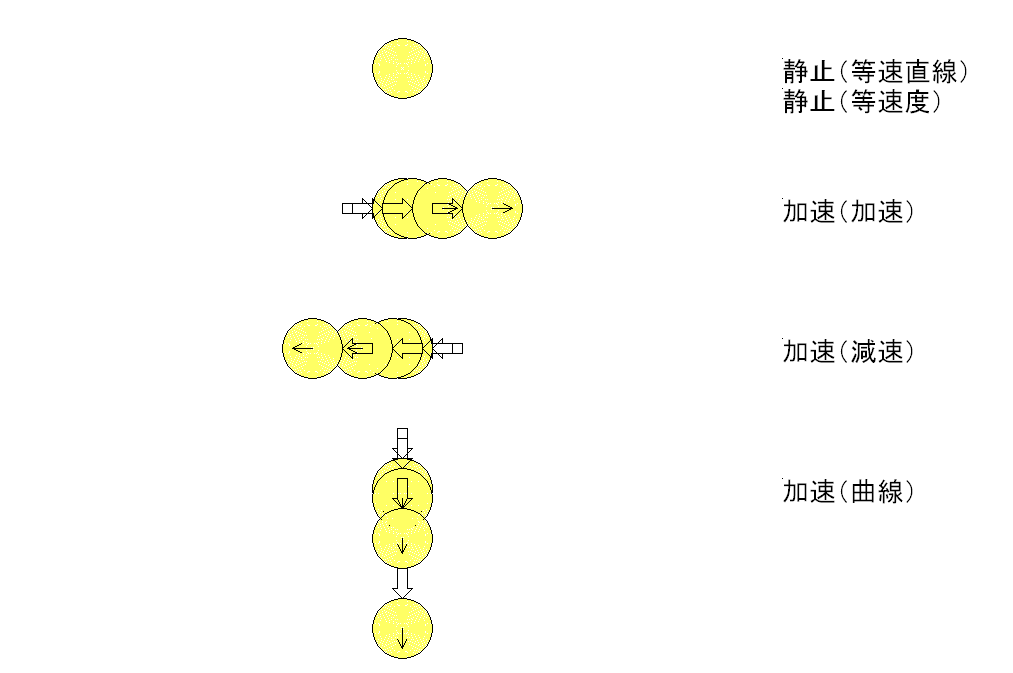

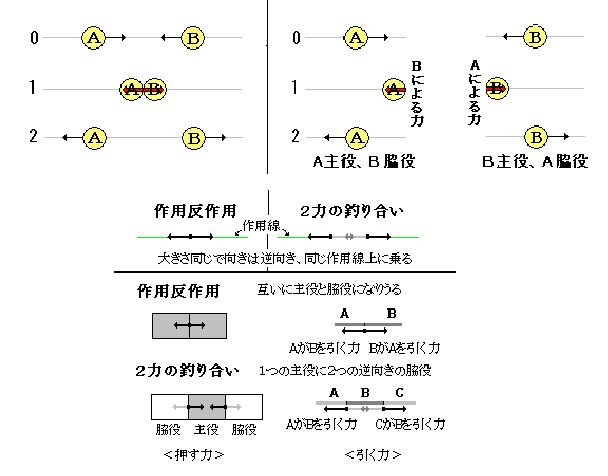

物理の基本量のうち長さLの3乗、すなわち空間を舞台、時間Tを演技の流れ、質量M(物体存在の証)を役者と捉える。運動の記述とは主役の演技を観客が鑑賞することといえるが、主役だけならば単調な演技であり何も変化は起きない(慣性運動)。ところがここに脇役が関わると力が働き主役の演技が変化する(加速度運動)。

運動を取り扱うということは、観客がこの役者達の演技を細かに検証していることに他ならない。

3.力はなぜ必要か

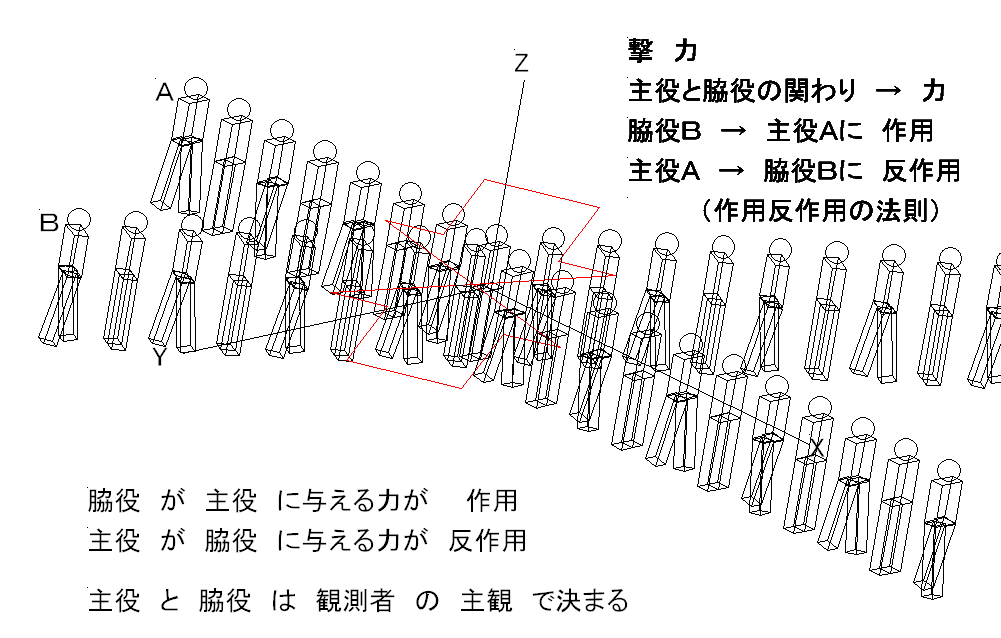

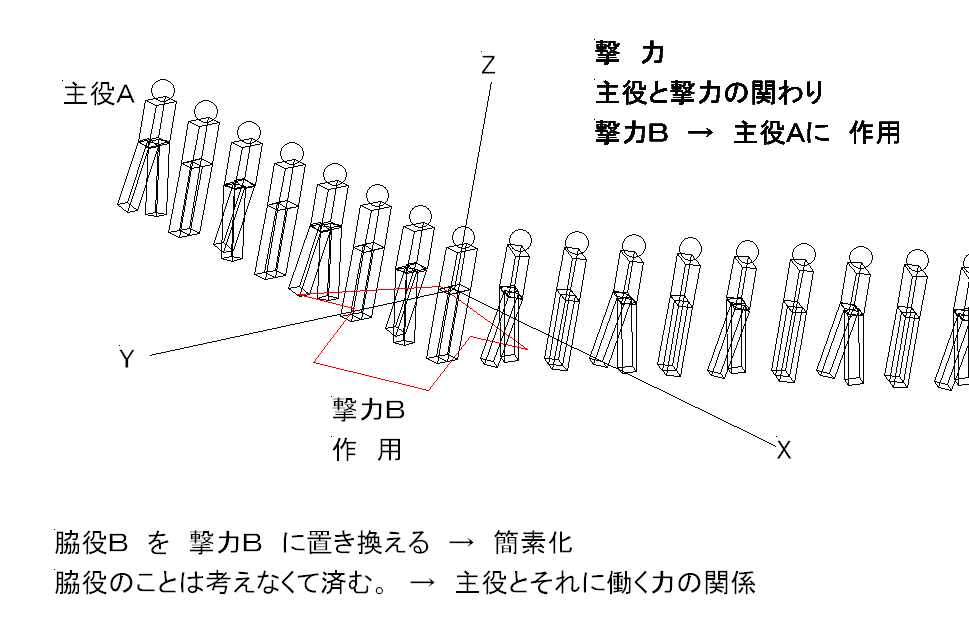

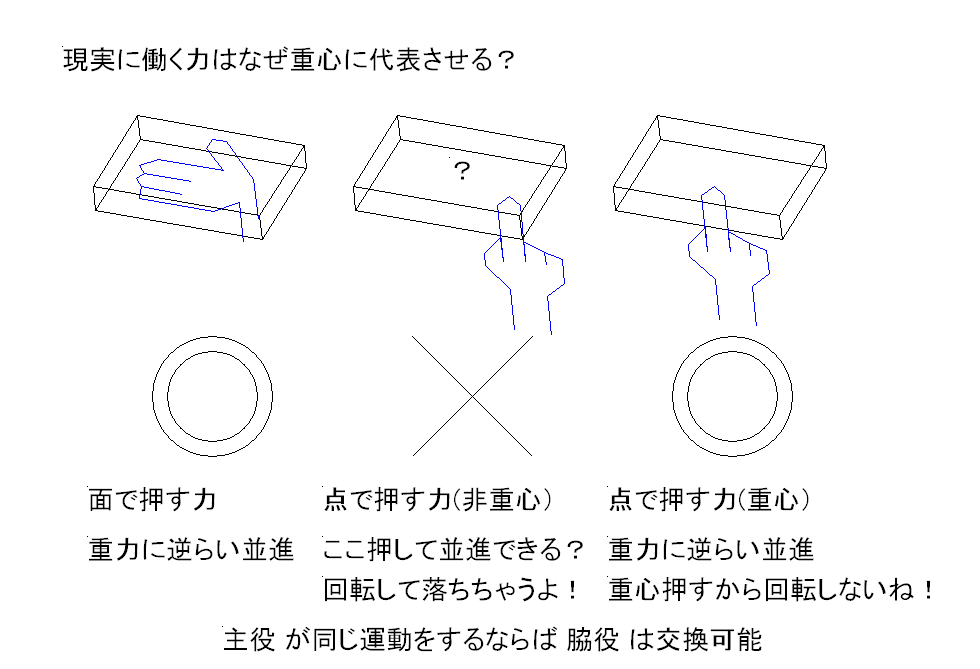

力は主役に脇役が関わって生じる。しかし主役の運動を扱うとき種類の異なる脇役をいちいち取り上げるよりは、力に置き換えて考えたほうが簡素である。さらに二つ以上の脇役の関りはその形態に関係なく合力として1つにまとめられ、また一人の脇役の影響も必要に応じ分力として分けられる。初等は主役の演技のみが問題になることがおおく、この場合主役の演技を変えない限り、関わる脇役を取り替えても差し支えはない。

図1 主役と脇役の関係を力で置き換える

4.ニュートンの運動の法則

ニュートン力学はまず、「運動の法則」から始まる。

ニュートンの運動の第一法則 <慣性の法則>

外力が働かないときの運動を扱っている。この場合力という運動の状態を変化させる理由がないから、運動は変化しない。リンク上の主役にも脇役が関わらなければ主役は演技はできない。一人芝居でもしない限りただ呆然と立ちつくす(静止)か呆然と滑り続ける(等速直線運動)しかないであろう。

※ もちろんこれを見ている観客にもこの状態は変えられない。観客は役者に影響を与えない。

ニュートンの運動の第二法則 <運動の法則>

外力が働くときの運動を扱っている。この場合外力という運動の状態を変化させる理由があるから、運動は変化する。脇役が主役に働きかけるのが外力であるが、主役は外力に合わせて演技(速さや方向)を変える。速さや方向が変わることを一括して「加速度」(大きさと方向を持つベクトル量)とよぶが、加速度は外力と同じ向きに生じる。ただ脇役が小物だったり、主役が大物過ぎるとその影響は小さく、さほど大きい演技にならない。主役の大物ぶりは「質量」とよばれ、動じにくさの度合 い(運動の変化しにくさの度合い、慣性質量)を表している。

公式は F=ma(F:外力、m:質量、a:加速度)

※ なお主役と脇役の関わりは見ている観客によって変化しない。主役に働く力と加速度はどの慣性系の 観客から見ても同じで、観客は役者に影響を与えない。これは「ガリレイ相対性」と呼ばれる。

図2 等速度運動する主役を外力(脇役)で加速するパターン3種 図3 主役の立場に立ったときの外力の加わり方 全てのパターンは加速でしかない。ガリレイ相対性

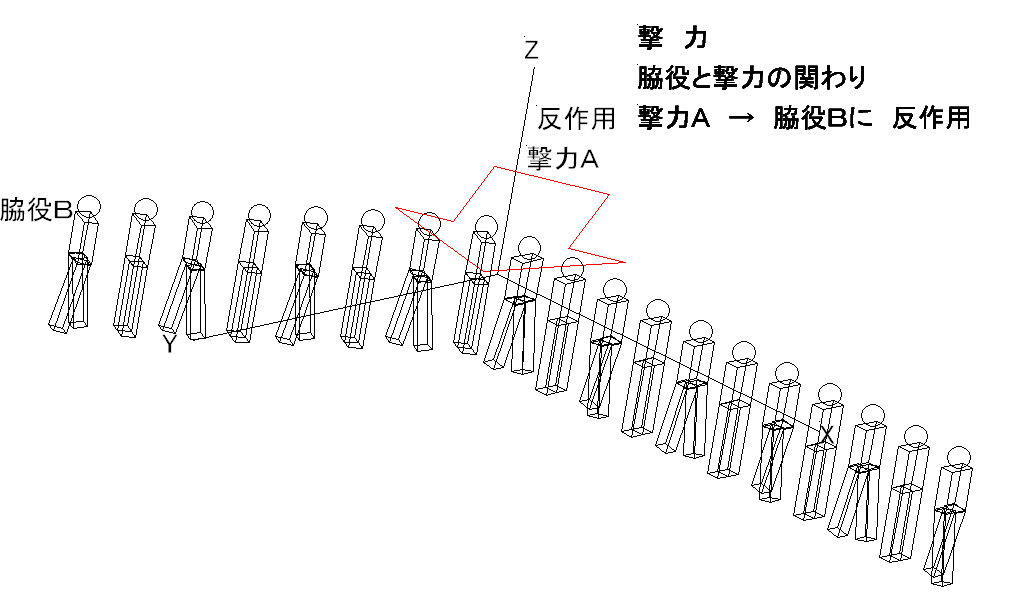

ニュートンの運動の第三法則 <作用反作用の法則>

脇役が主役に仕掛ければ、主役も脇役に仕掛ける。互いに主役と脇役を変えることは可能で、私たち観客は一般にそのどちらかを主役に据えて話を進める。

図4 力の作用反作用と釣り合いの違い

5.作用反作用の法則は運動量保存則の一種

mAVA+mBVB=mAVA’+mBVB’

移項し -mB(VB’-VB)=mA(VA’-VA)

衝突時間Δt(互いに共通)で割って

VB’-VB VA’-VA

-mB―――――――=mA――――――

Δt Δt

-mBaB=mAaA (aは加速度)

従って -FA = FB (A、Bの入れ替わりは力を相手脇役が及ぼしていることを示す。)

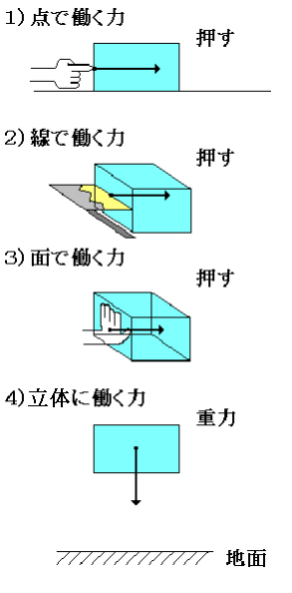

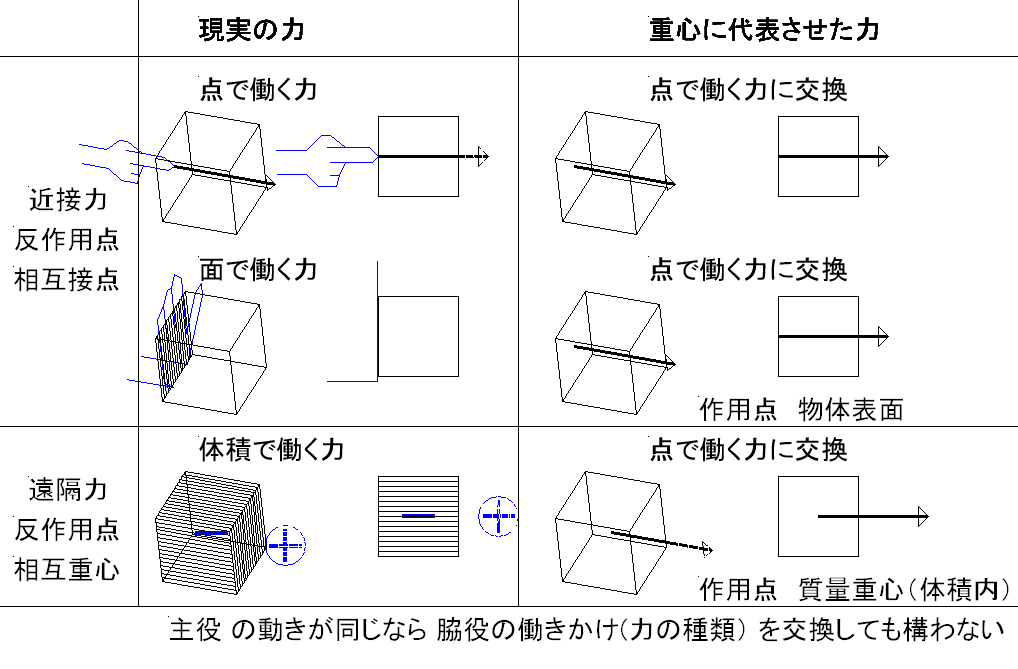

6.力の3要素と点線面で働く近接力、立体に働く遠隔力

力の三要素は、力の大きさ、力の方向、力の作用点 である。この三つは1本の矢印で示され、矢印の長さが大きさに、矢印の向きが方向に、矢印の起点が作用点に対応する。ところで作用点は点であるが、力は点線面立体の全てで働く。しかし観客にとっては主役の演技(動き)を変えない限り脇役を取り替えても問題はないので一般に次のようにして力を点で働く力に置き換えている。

1)点、線、面で働く力は 近接力 で主役物体表面に脇役から影響を受ける。線、面の場合接部が広いが、これを接部の 重心 に点で働く力として代表(作用点)させてよい。2)立体に働く力は 遠隔力で主役の内部全体に脇役が影響を与える(物体は何分割しても全て地上に落ちる)。立体の重心に代表

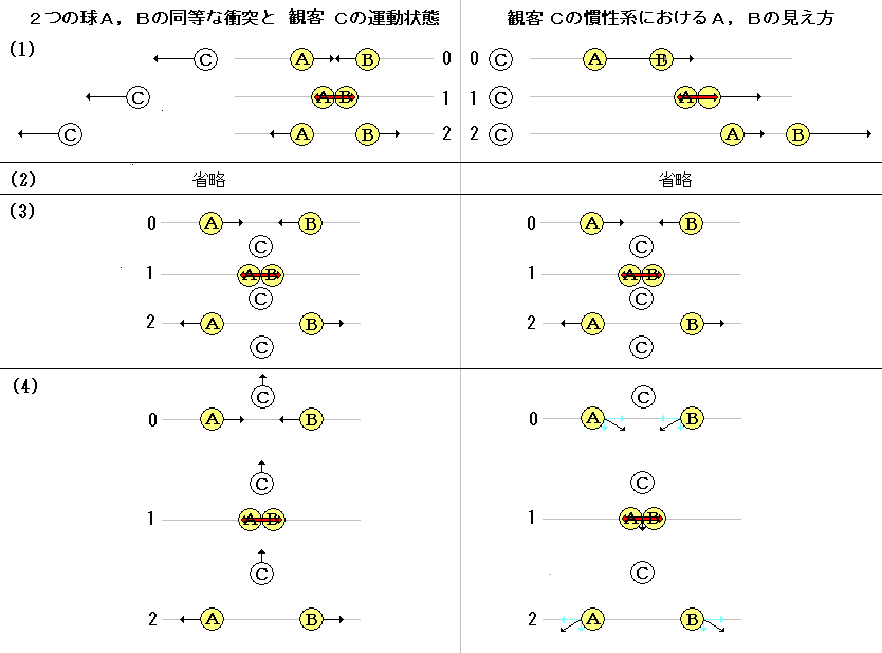

7.力とガリレイ相対性

力や加速度はいかなる慣性系からみても変わることはない。なぜなら主役と脇役の関わりにいかなる観客も関係しないから(ガリレイ相対性)。

図では観客Cによって役者A,B同士の演技が異なって見える。しかし演技の変化は(1)~(4)全て同じである。

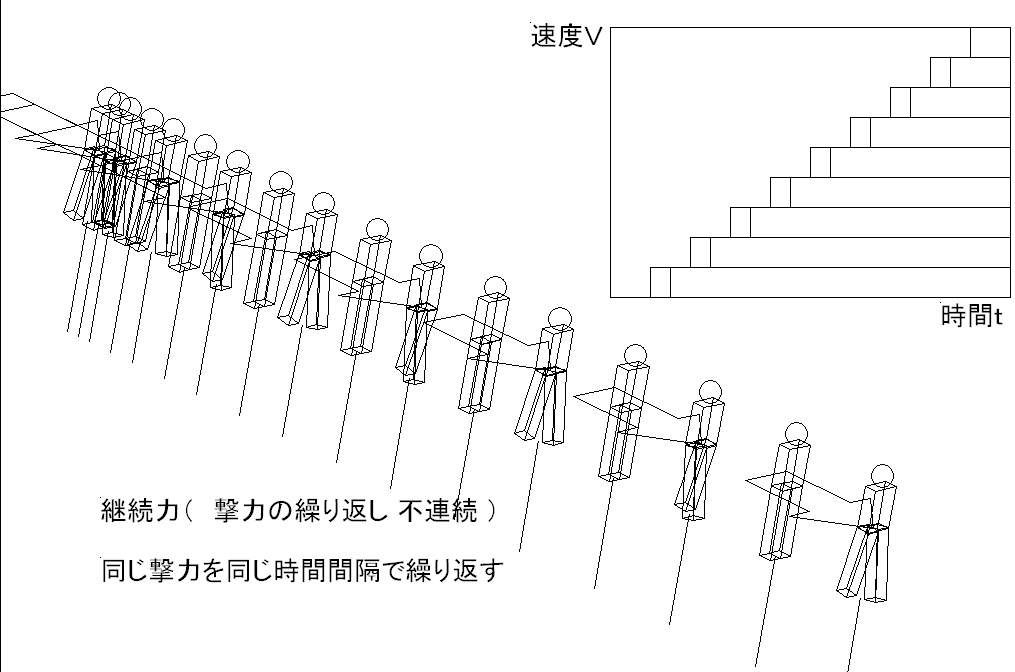

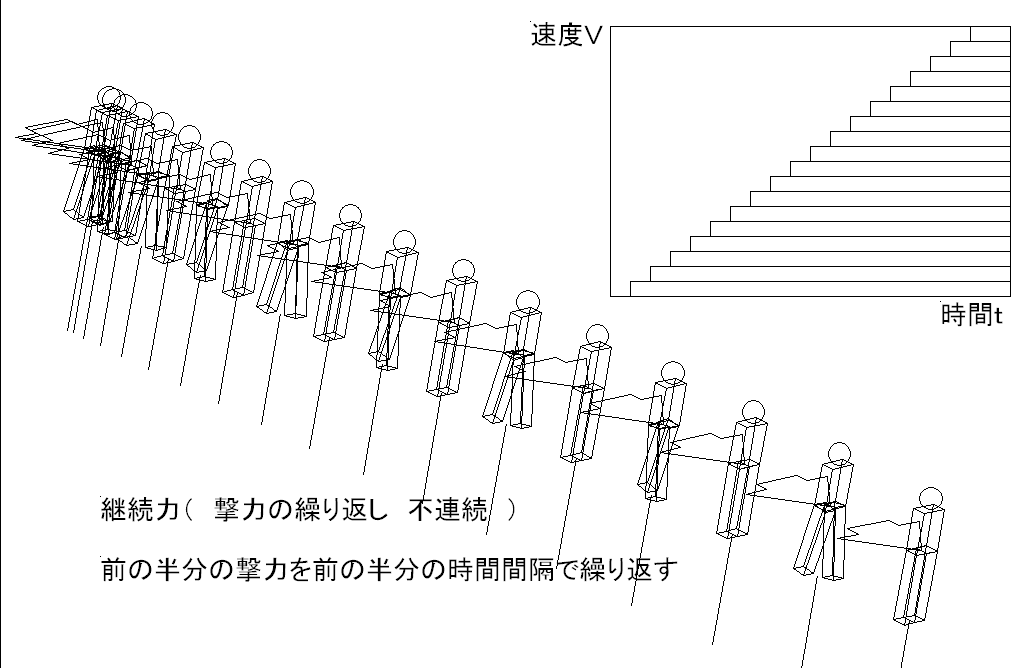

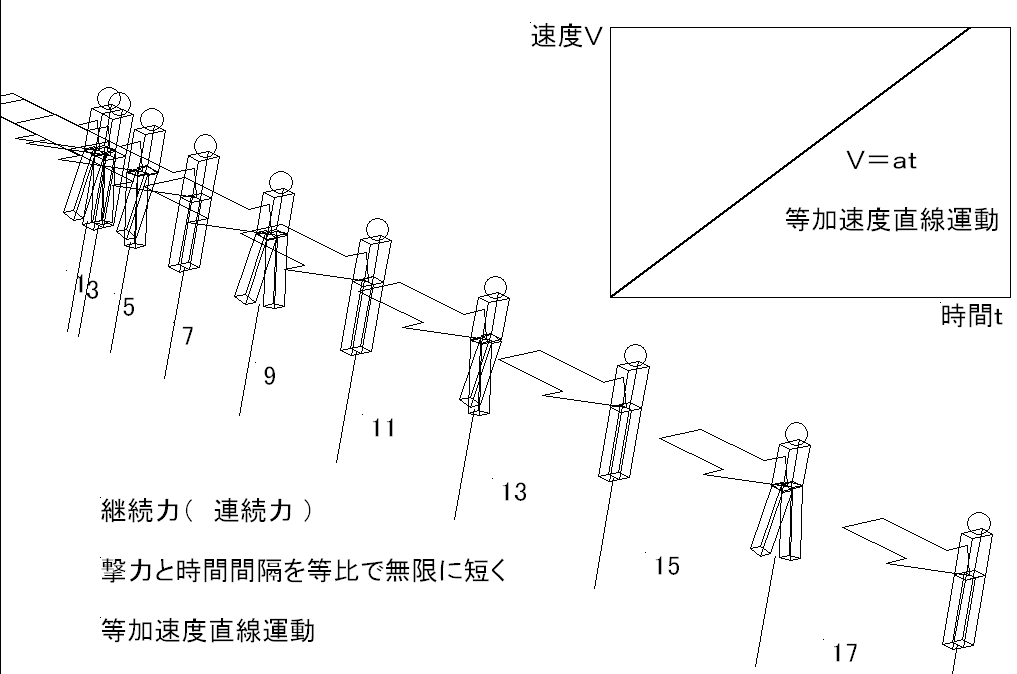

8.撃力と継続力、不連続力と連続力

一回の衝突(撃力)では速度は瞬時に変化するがそれきりで後は等速直線運動。これに対し撃力を繰り返す(継続力)と不連続に速度が増す(不連続力)。さらに大きさと時間を共に無限に縮めれば連続した継続力(連続力)となる。ニュートンは連続力を一端不連続力に見立てて解析しその

極限として連続力を扱った(微積分)。

同じ大きさの撃力を同じ時間間隔で加えその極限をとれば、加速の割合が一定な 等加速度直線運動 となる。逆に撃力を変化させるか、撃力間の時間を変化させれば(あるいは共に変化させて

も)加速の割合が増減する加速度運動となる。

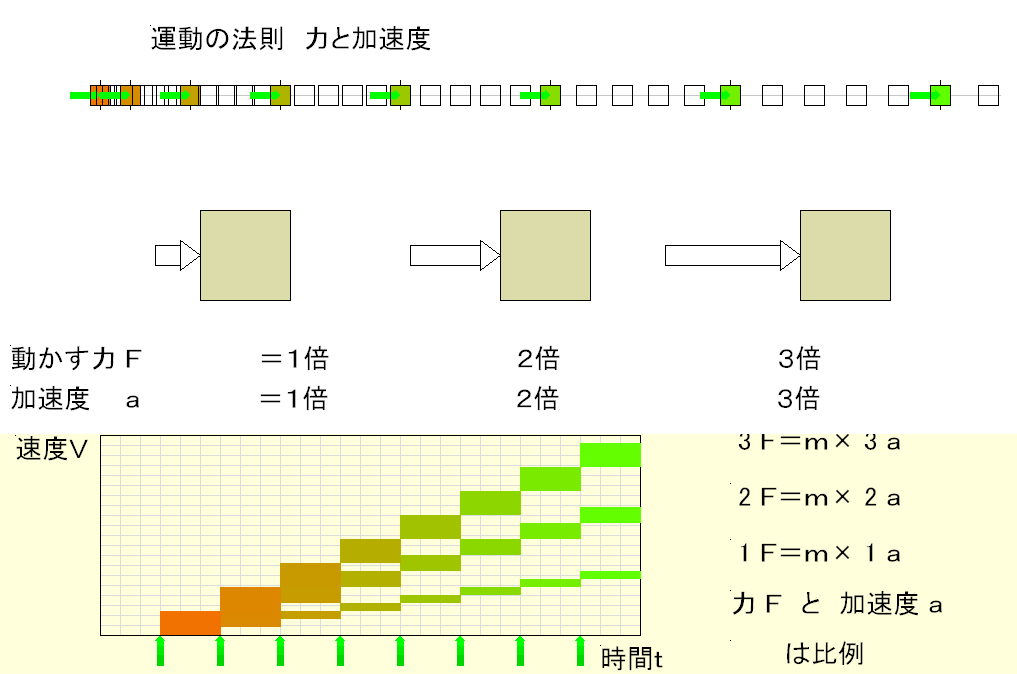

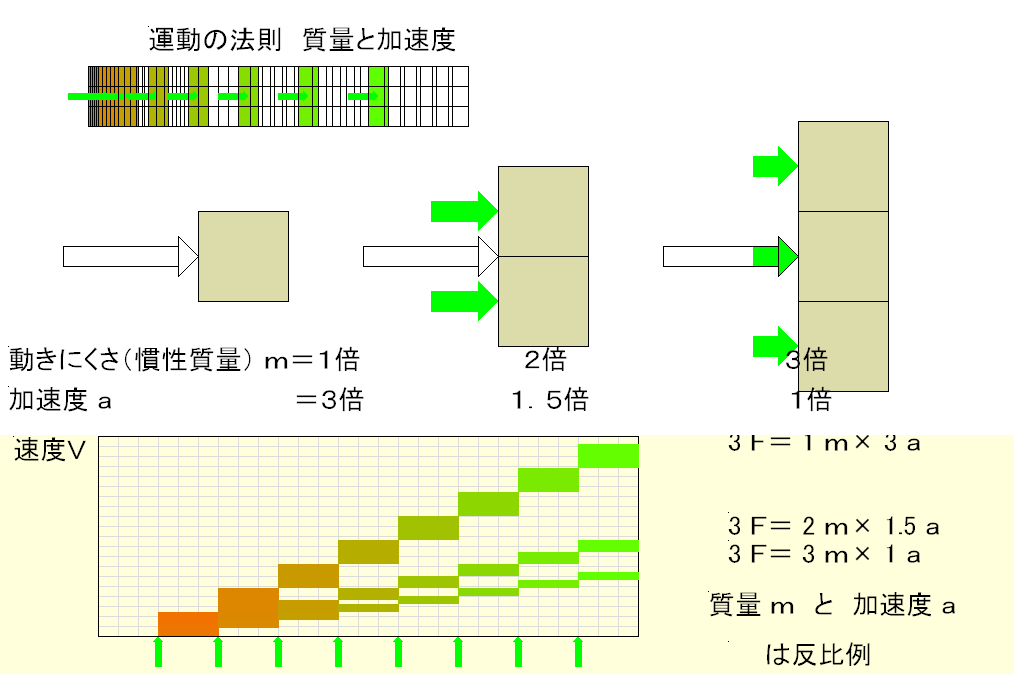

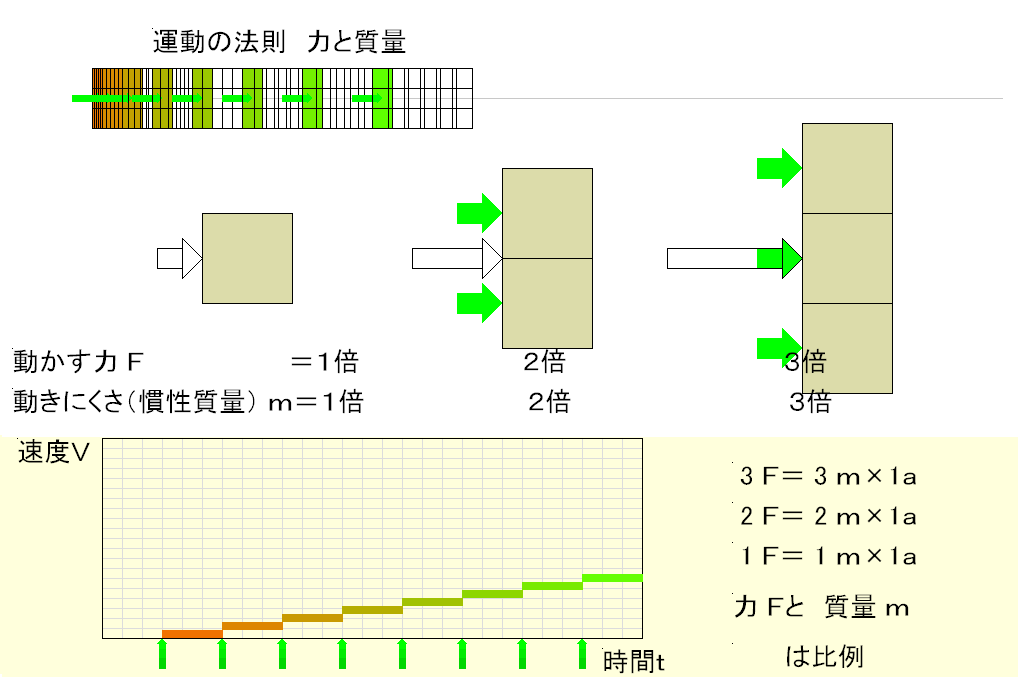

9.運動の法則

力を加えると加えた方向(複数の場合は合力方向)に加速が生じる。逆に力を加えないと加速0、静止か等速直線運動となる。また加速は加えた力に比例して大きくなる。思考実験の図上段V-tグラフで撃力を2倍にすると階段1段の幅が2倍に増加するので継続力としての階段の傾きもaから2aとなる。ただしこのとき各慣性系で力の働き方は変わらない(ガリレイ相対性)と仮定する。これを認めればF=ma(運動の法則)式が成立。

(図上段:車のエンジンを吹かせば加速する。)

mは比例定数だが、図中段(軽自動車とダンプが衝突すると軽が大きく跳ね飛ばされる)下段(軽には小さいエンジン、ダンプには大きいエンジンが必要)の思考実験を考慮すればmは動きにくさ(運動の変化し難さ)の度合いを表しており、これをニュートンは 慣性質量 と定義した。

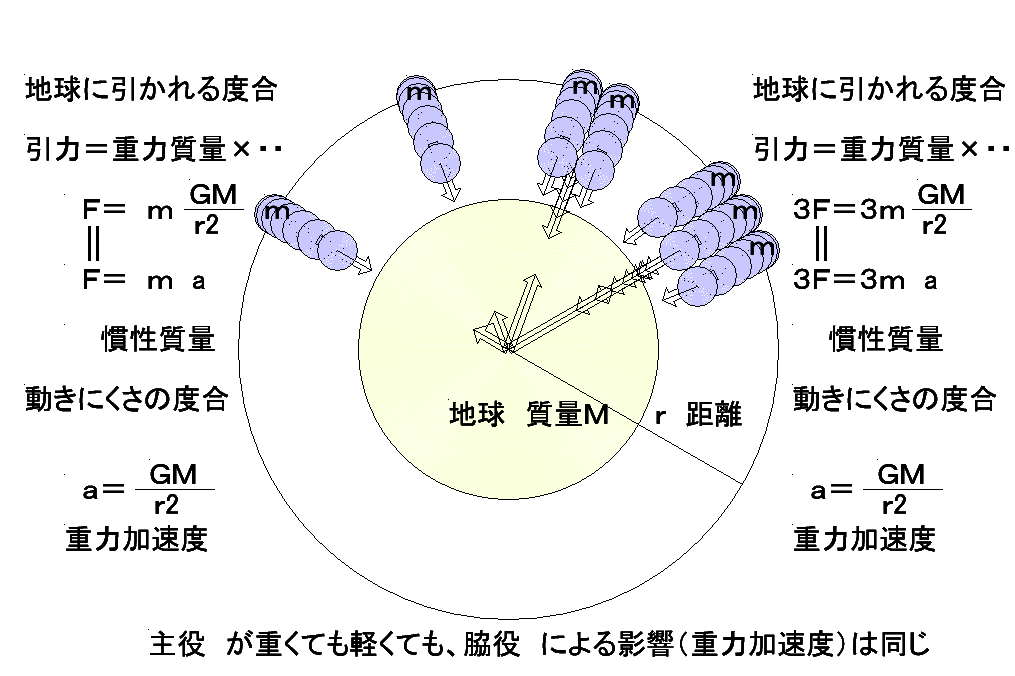

10.運動の法則の意味するもの

F=ma でmは 主役の質量、Fは 脇役が及ぼす力 である。また加速度aは 脇役が主役に及ぼす影響 である(主役の本質はmのみ、脇役の本質はF、aは主役と脇役の関係で決まるが効果は主役に起きる)。そして遠隔力である重力の場合、主役質量にはもう一つ 重力質量 の役割が生じる。慣性質量と重力質量は等価であるため主役が大きくても小さくても加速度は変化しない。重力質量は引力としての力Fを大きくし、慣性質量は動き難さの度合いmを大きくする。両者は比例するため加速度aは比例定数となり一定である。

※F=m重力(GM/r2)=m慣性a、m重力=m慣性より a=GM/r2

加速度は脇役の質量と脇役までの距離にのみ関係する。すなわち主役の質量の変化には無関係。

なお重力加速度も主役質量に関係せず g=GM地球質量/r地球半径2 =9.8m/s2

※ 遠隔力の場合、力が立体に働くから上の関係が成立する。単位立体を引く力と単位立体の運動の変化しにくさ(慣性)の比は一定で、立体の量が増してもこの比は変 わらない。電気力でいうなら、同じ陽電荷に対し等距離にある電子を何個包んでも引かれる加速度は変わらない。

なお、力には遠く離れて働く力=遠隔力(重力、電気磁気力、核力の強い力、核力の弱い力の4種、4ッつの力と呼ばれる)=と、互いに接して働く力=近接力=があるが、